Est-ce qu’il suffit de répéter un mot — deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois — pour faire passer une idée ?

Est-ce que la répétition seule, sa scansion, son retour, son battement, suffit à faire naître quelque chose ?

Est-ce qu’un mot, à force d’être dit, finit par dire davantage ?

La tentation est forte.

Il y a dans la répétition une promesse : celle de la conviction, celle du rythme, celle du pouvoir.

On croit qu’en frappant, encore et encore, le sens finira bien par entrer.

Il y a pour cela une figure, l’anaphore, la plus simple, la plus entêtante, la plus martelée.

Elle répète pour dire, répète pour enfoncer, répète pour ne pas oublier.

Mais la répétition seule ne suffit pas.

Elle s’épuise, se vide, tourne à vide.

À force de se redire, le mot se désagrège, perd sa couleur, devient bruit.

Alors il faut que le texte, tout entier, s’en empare.

Qu’il se fasse le réceptacle du mot, son écho, son miroir, son prolongement.

Il faut que le mot circule, qu’il s’infiltre ailleurs, dans les sons, dans les images, dans les respirations.

Que des échos se glissent, qu’ils se répondent, qu’ils se frôlent.

Pas seulement des échos de sens — trop sages — mais des échos d’allitération, d’assonance, d’épaisseur sonore.

Quelque chose qui tisse autour du mot une matière, un halo, un tissu vivant.

Alors le lecteur entre.

Petit à petit, il entre dans le mot, ou plutôt le mot entre en lui.

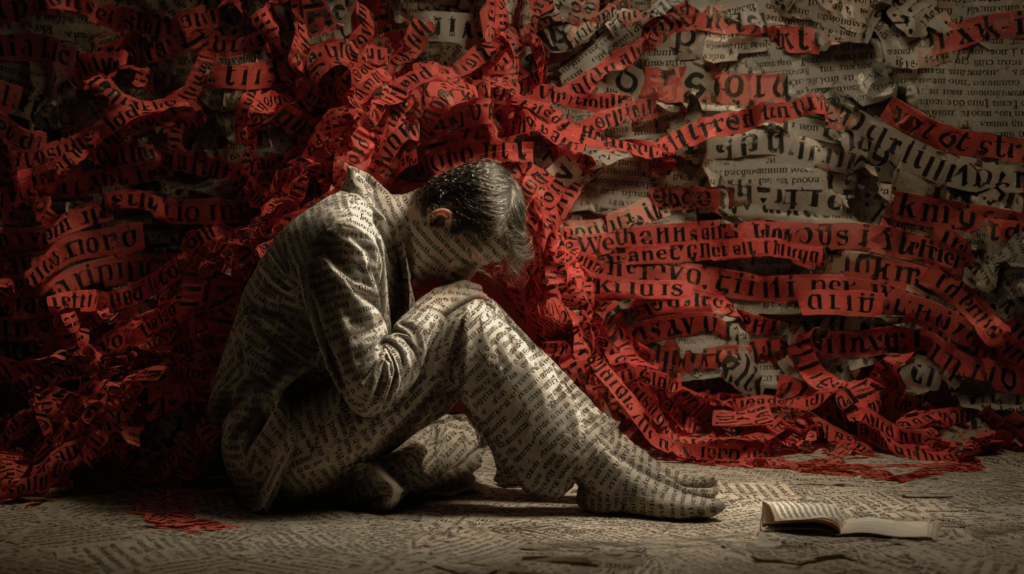

Il s’enroule, il s’installe, il l’emmaillote.

Le lecteur n’en sort plus.

Ce n’est plus un mot qu’on lit, c’est un mot qu’on habite.

La répétition seule, ce sont des coups de marteau, des chocs, des arrêts.

Le texte tissé, c’est un sable mouvant, doux, lent, presque liquide.

Le lecteur s’y enfonce sans s’en rendre compte.

Et quand il voudra ressortir, il sera trop tard : le mot l’aura avalé.